Je l’ai encore dans l’oreille, le chant du Onze Novembre. Des hymnes ? La Madelon ?

Mais non, voyons, souvenez-vous :

Ah ! Il n’fallait pas, il n’fallait pas qu’y aillent...

Cela fusait des rues comme un rire triomphant, un grand rire de délivrance. La France soulagée l’a lancée jusqu’au ciel, cette boutade d’un passant reprise par un million de voix : « Il ne fallait pas qu’y aillent ! » ces meurtriers vaincus, et l’on promenait sur les boulevards leurs canons devenus des joujoux. Cependant, tandis que la foule exultait, je me rappelais les boulevards, quatre ans plus tôt, quand couraient vers les gares ces cohortes de jeunes gens qui ne reviendraient plus, et au lieu de chanter, noyé dans cette mer humaine, j’élevais ma pensée vers la funèbre armée qui emplissait la nuit.

Il fallait qu’ils y aillent, ceux-là, ils y étaient allés, et, dans leur troupe immense, je cherchais des visages, je réclamais tout bas mes morts… Pas seulement les parents, pas seulement les amis : les autres aussi, surtout les autres, ces figures effacées dont on n’a pas su le nom, le camarade de corvée qui a pris ton fardeau quand tes genoux pliaient, celui qui a déchiré ta capote lorsque, pris dans le barbelé, tu allais y rester, le petit volontaire qui a crié : « Présent ! » quand il fallait traverser le tir de barrage pour porter un ordre d’où dépendait notre sort.

Tu me comprends bien : le frère d’un instant, celui qu’on rencontrait par hasard et qu’on retrouvait, le lendemain, en travers du boyau, ou couché sur la piste, ses doigts durcis enfoncés dans l’argile et un dernier rictus lui découvrant les dents…

Ah ! Non, je n’ai pas chanté… J’aurais dû peut-être, mais les souvenirs me serraient la gorge. Il défilait trop de fantômes dans ce ciel sans étoiles.

Aujourd’hui encore, en écrivant ces mots désordonnés qui veulent jaillir ensemble, je crois entendre les clameurs de l’Armistice et je lève les yeux vers la nuit éternelle où passaient les suppliciés. C’est ce défilé-là qu’auraient dû regarder les survivants.

La main tremblante, sans réfléchir, j’ai décroché le téléphone :

– Mon général, combien de temps met à défiler un régiment ? J’ai reconnu, au bout du fil, la voix de notre ancien colonel, une voix de chef qui ne sait pas hésiter. Peut-être était-il surpris, mais il ne l’a pas montré.

– Une demi-heure, à l’effectif de guerre, m’a-t-il tout de suite appris.

Une demi-heure, avec ses clairons et ses mitrailleuses, ses voitures et ses brancardiers, toute la colonne qui mêle ses refrains dans la poussière et plie le dos sous le barda.

Une demi-heure.

Et quinze cent mille morts…

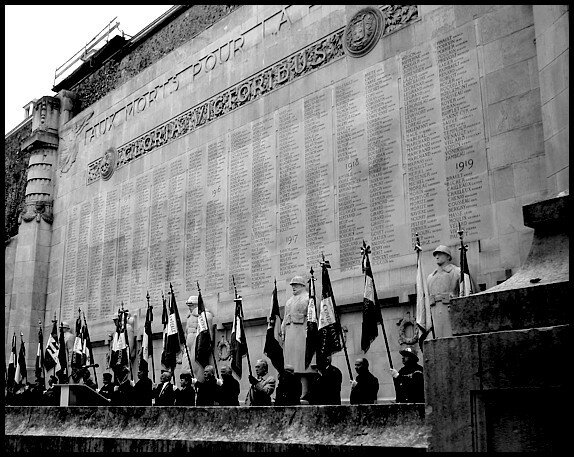

Ainsi, il faudrait onze journées entières, onze journées et onze nuits, sans pause, sans un instant d’arrêt, pour passer en revue ces cinq cents régiments. Une armée de morts plus longue que toute l’infanterie de France, si, au lendemain de la guerre, elle avait défilé…

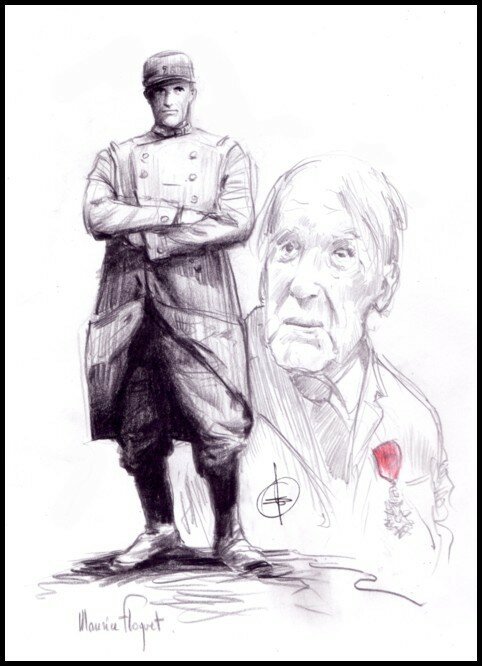

C’est pourquoi, me retournant vers le passé, je revois non point un soldat joyeux criant dans la foule, mais un ancien combattant solitaire qui, revenu au front en pèlerinage, regarde un prêtre botté glaner des ossements. Car la Victoire elle-même est une fête des Morts.

Roland Dorgelès, in "Almanach du Combattant", Durassié et Cie, 1968, p. 47 (Contribution de Jean-Claude P. Merci !)